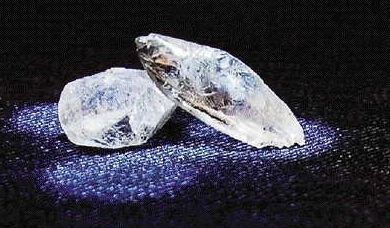

巖匠屋遺址出土的沒有打磨完的水晶飾品。

6月7日,懷化市中方縣銅灣鎮(zhèn),考古專家對巖匠屋遺址進(jìn)行搶救性發(fā)掘,該遺址掩埋了7000多年前人類生活的痕跡。

陶片上有鳥頭、獸面、麥穗、樓閣等圖案。

這是一次跨越7000年的旅行。地點(diǎn)是湘西沅水兩岸。

7000年前,這里的人們被現(xiàn)在的我們稱為"部落成員"。他們會造房子、會駕船、會捕魚、會撈河螺。

尤為可貴的是,他們愛美,會把沅水中透明、美麗的石頭稍作打磨,做成裝飾品。

7000年后,這里的地名是懷化中方縣銅灣鎮(zhèn)新屋村巖匠屋組。

盡管滄海桑田、時(shí)過境遷,但是,湖南省考古研究所的專家還是在江邊一塊莊稼地里有驚人發(fā)現(xiàn)。麥穗紋陶片、河螺殼、水晶石裝飾品……這可都是7000年前老祖宗的寶貝。

猜想:7000年前的水稻

巖匠屋遺址發(fā)掘,始于2009年5月15日。

此前,懷化考古部門發(fā)現(xiàn)了這片遺址,推斷其為商周時(shí)期。

現(xiàn)在看到,這個(gè)推斷顯然是不準(zhǔn)確的。經(jīng)過20多天發(fā)掘,6月7日,考古隊(duì)隊(duì)長張興國判定,這個(gè)遺址共有3個(gè)文化層,最早的高廟文化層,距今7000年,屬新石器時(shí)代。

張興國的依據(jù)是,巖匠屋出土了大量陶片、磨制石器。

在今人看來,這些陶片很粗糙。但在張興國眼里,陶片上的獸面紋,是那樣突兀鮮明,鳳鳥紋是那樣精美靈動,水波紋是那樣溫文爾雅,麥穗紋是那樣逼真豐滿。

麥穗紋陶片是張興國最看重的寶貝之一。這讓他聯(lián)想到了湖南玉蟾巖遺址(永州道縣)、彭頭山遺址(常德澧縣)。玉蟾巖曾出土了1萬年前的稻谷,是目前世界上發(fā)現(xiàn)的、迄今最早的人工栽培水稻標(biāo)本;彭頭山出土的稻谷,距今8000年。

專家推斷,巖匠屋的老祖宗們,很可能已大規(guī)模種植水稻,他們的種植技術(shù),很可能沿"玉蟾巖-彭頭山-巖匠屋"的空間順序傳入。

老祖宗的"生活垃圾"

巖匠屋遺址,還出土了不少老祖宗遺留下來的"生活垃圾"--螺殼。

老祖宗的"生活垃圾"--一堆河螺殼。

在考古人員眼中,這些"垃圾"揭開了7000年前古人的生活方式,他們吃河螺,并把河螺當(dāng)成自己很重要的食物。

當(dāng)?shù)卮迕駝⑹鄹袊@:原來,7000年前,老祖宗就在吃和我們一樣的東西啊!

7000年后,沅水仍出產(chǎn)河螺。早些年,河螺1角錢一斤,現(xiàn)在,由于修水電站,江水漲起,老百姓要撿河螺就比較難了,河螺的價(jià)格漲了起來,5元多錢一斤。

懷化市文物處考古部主任楊志勇說,距巖匠屋遺址不遠(yuǎn)的沅水對岸,就是有名的螺殼坪遺址,"那里出土的螺殼比這里多得多,一層一層的"。

他推斷,7000多年前,沅水兩岸部落的往來已非常頻繁,交通工具應(yīng)該就是古老的船。

"千年不遇的考古發(fā)現(xiàn)"

倉廩實(shí)而知禮節(jié)。

巖匠屋遺址出土的一對水晶石,尤為引人注意。楊志勇說,這是"千年不遇的考古發(fā)現(xiàn)"。

或許是因?yàn)檫@對水晶石太珍貴了,張興國單獨(dú)把它放在自己房間里。

"它是考古人員在高廟文化時(shí)期發(fā)現(xiàn)的唯一一對水晶石,此外,其他時(shí)期的遺址發(fā)掘中,也沒有出土過水晶石。"張興國說,在以往的考古報(bào)告中,古人所使用的器物多為石、鐵、銅等,水晶器物基本上沒有被發(fā)現(xiàn)過。

這對水晶石,只有耳墜大小,通體透明,且有多個(gè)棱角和切面,其中的一枚,還有明顯的打磨痕跡。

張興國認(rèn)為,當(dāng)時(shí)的人們很可能使用水晶石作裝飾品,現(xiàn)在出土的這對水晶石,應(yīng)該是沒有打磨完成的半成品。

水晶石的出土,不僅揭示了老祖宗的審美觀,還展現(xiàn)了他們高超的制作工藝。