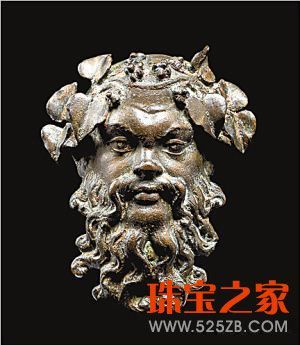

森林之神塞利納斯面具,青銅

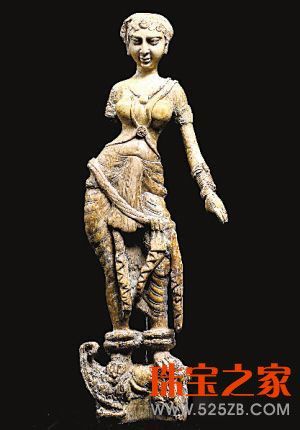

站在摩竭上的女河神,公元一世紀(jì),象牙

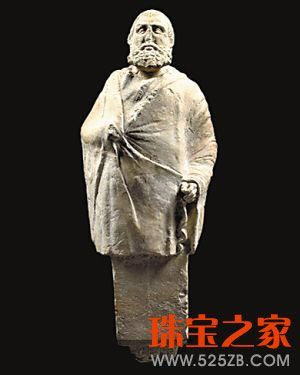

石灰石人像,公元前2世紀(jì)上半葉

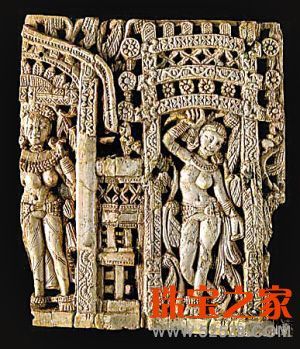

貝格拉姆象牙王座的局部,公元1至2世紀(jì)

“大夏的阿芙羅狄特”,公元一世紀(jì)中葉

阿富汗藝術(shù):前伊斯蘭時(shí)代和伊斯蘭時(shí)代

阿富汗自古是歐洲和中東與印度和遠(yuǎn)東貿(mào)易往來的要沖,東西方文化藝術(shù)交流的中心。

在阿富汗的前伊斯蘭時(shí)期,公元前6世紀(jì)伊朗阿契美尼德王朝統(tǒng)治阿富汗,前4世紀(jì)被馬其頓國(guó)王亞歷山大征服,隨后阿富汗東部諸省又相繼歸屬希臘人塞琉古王朝和印度孔雀王朝。公元前250年,大夏(巴克特里亞)希臘人在阿富汗建立獨(dú)立王國(guó)。阿富汗東北的希臘移民城市阿伊哈努姆、貝格拉姆等城址的建筑呈現(xiàn)希臘化風(fēng)格,曾出土大夏守護(hù)神石像等希臘化雕刻。阿富汗的喀布爾博物館藏有希臘化美術(shù)與犍陀羅美術(shù)等珍品,對(duì)研究絲綢之路文化藝術(shù)頗有價(jià)值。例如貝格拉姆城東出土的2世紀(jì)片巖雕刻的風(fēng)格接近犍陀羅雕刻,但佛像的雙肩上和背光周圍雕有火焰,明顯受波斯拜火教影響。賈拉拉巴德東南哈達(dá)的灰泥與赤陶塑像最具獨(dú)創(chuàng)性,融會(huì)了希臘化藝術(shù)與印度藝術(shù)的因素,人物造型多樣,個(gè)性鮮明,被稱為哥特式佛教藝術(shù)。

另外,最著名的當(dāng)屬阿富汗的石窟藝術(shù),大多分布在巴米揚(yáng)、卡克拉克和弗拉蒂一帶的河谷(3~7世紀(jì))。阿富汗巴米揚(yáng)峽谷因豐富的佛教洞窟遺址及高達(dá)53米的石雕佛像而與敦煌石窟、印度的阿旃陀石窟同被列為三大佛教藝術(shù)最珍貴的遺產(chǎn)地。巴米揚(yáng)龕狀窟的大佛像開中國(guó)北魏藝術(shù)之先河。卡克拉克壁畫《持蓮花菩薩》可與印度阿旃陀石窟的同名壁畫相媲美。

10世紀(jì)中葉,信奉伊斯蘭教的突厥人在阿富汗的加茲尼建立公國(guó)。加茲納維王朝(976~1174)與古爾王朝(1174~13世紀(jì))時(shí)代,是阿富汗伊斯蘭建筑藝術(shù)的黃金時(shí)代。一系列刻畫人和動(dòng)物的白色大理石浮雕,風(fēng)格受伊朗藝術(shù)影響。

這一時(shí)代還幸存有燈、水罐、碗等青銅器,雕鏤圖案精美。陶瓷制品有一種金屬似的亮麗拋光,類似賴伊和卡珊出土的13世紀(jì)陶器。帖木爾的后裔統(tǒng)治阿富汗時(shí)期(1404~1507),赫拉特成為伊斯蘭文化的中心,建筑藝術(shù)也成就可觀,代表作有赫拉特的大清真寺、馬扎爾-伊-沙利夫的清真寺、赫拉特的伊斯蘭學(xué)院(15~16世紀(jì))、伽祖爾伽赫的陵墓(1425)、巴爾克的寺院(15世紀(jì)晚期)等。這些建筑裝飾華麗,瓷釉陶板表面圖案色彩繽紛,通常由配以黃色高光的各種深淺的藍(lán)色組合,光滑的或有肋拱的圓頂呈青綠色,瓷磚花紋絢爛。16世紀(jì),巴布爾以喀布爾為根據(jù)地征服印度,阿富汗東部被納入莫臥兒帝國(guó)的版圖,伊斯蘭文化藝術(shù)的中心逐漸東移。